Aktualisiert am 14/10/2025 von Bettina Kapfer

Die Knowing-Doing Gap und dein Selbstwert

Du weißt, was dir guttun würde – und tust es trotzdem nicht. Wieder und wieder. Und mit jedem gescheiterten Versuch wächst nicht nur der Frust, sondern auch der Zweifel an dir selbst.

Wenn das Wissen größer wird, aber das Handeln ausbleibt, leidet oft der Selbstwert. Denn irgendwann flüstert eine Stimme in dir: “Du kriegst es einfach nicht hin”. Nicht, weil du faul bist. Sondern weil du tief verankerte Muster in dir trägst, die dich blockieren, statt dich zu stärken.

“Viele Menschen denken, mit ihnen stimme etwas nicht, nur weil sie in bestimmten Bereichen nicht so ‘funktionieren’, wie sie es gern hätten”

– Stefanie Stahl, “Das Kind in dir muss Heimat finden”

In diesem Beitrag erfährst du, warum die Knowing-Doing Gap nicht nur eine Umsetzungsfrage, sondern ein Selbstwert-Thema ist, wie alte Glaubenssätze dein Handeln unbewusst sabotieren und welche Schritte dir helfen, den Kreislauf aus Wissen, Versagen und Selbstzweifeln zu durchbrechen.

Denn: Es geht nicht darum: mehr zu wissen. Sondern darum, dich selbst anders zu sehen.

Wie die Knowing-Doing Gap deinen Selbstwert untergräbt

Die Knowing-Doing Gap beschreibt den inneren Zwiespalt zwischen Wissen und Handeln. Du weißt, was dir helfen würde – mehr Schlaf, weniger Grübeln, das eine Gespräch, das du seit Wochen aufschiebst. Und doch bleibst du im Nicht-Handeln stecken.

Wenn du dir nicht sicher bist, welche psychologischen Muster die Knowing-Doing Gap beschreibt, empfehlen wir dir unseren Artikel “Was ist die Knowing-Doing Gap?” zu lesen.

Was viele übersehen: Diese Lücke bleibt nicht folgenlos. Sie greift deinen Selbstwert an. Denn wenn du nicht tust, was du weißt, beginnt ein innerer Dialog – und der ist selten freundlich. Sätze wie “Du bist einfach undiszipliniert” oder “Du wirst es nie hinbekommen” wirken wie Mikroangriffe gegen dich selbst. Die Folge: Dein Selbstwert sinkt – nicht, weil du objektiv versagt hast, sondern weil du dein Nicht-Handeln als persönliches Versagen bewertest.

Gesunde Selbstkritik oder Selbstangriff?

Psychologisch betrachtet ist Selbstkritik kein Problem. Im Gegenteil: Konstruktive Selbstkritik fördert Selbstreflektion und Handlungskompetenz. Sie hilft dir zu erkennen, warum du nicht handelst – ob aus Angst, Trägheit, alten Muster oder inneren Schutzstrategien. Wenn du dich selbst verstehst, kannst du dich auch anders steuern.

Problematisch wird es, wenn die Selbstkritik kippt – in Abwertung, Perfektionismus oder stille Selbstverachtung. Dann wird sie zur Barriere. Statt dich ins Tun zu bringen, lähmt sie dich. Aus dem Gedanken “Ich hätte das anders machen können” wird ein Urteil: “Ich bin zu blöd, zu faul, zu schwach”. Genau das untergräbt deinen Selbstwert – und zwar konsequent.

“Viele Menschen haben nicht gelernt, sich selbst wohlwollend zu begegnen – sie kennen nur das Urteil, nicht die Annahme”.

– Stefanie Stahl, “Das Kind in dir muss Heimat finden”

Wenn du mehr zum Thema Selbstkritik erfahren willst, bietet dir die “So bin ich eben”-Podcastfolge “Selbstkritik – warum sehen wir nur unsere Schwächen?” weitere Denkanstöße und Impulse, um deinen inneren Kritiker zum Schweigen zu bringen.

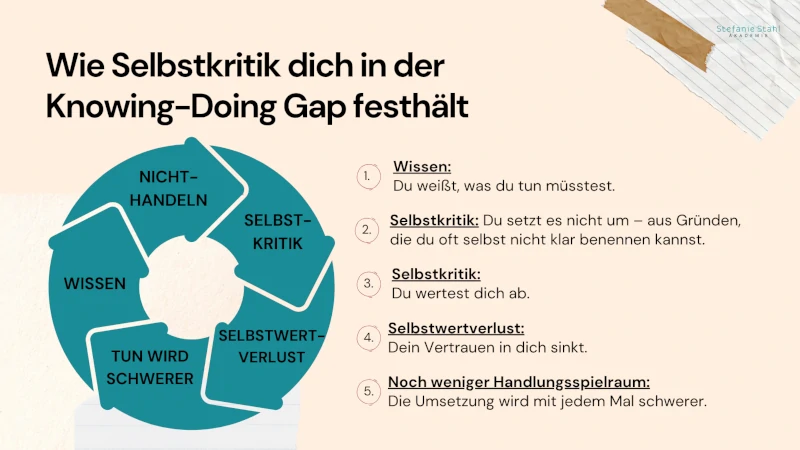

Der Teufelskreis aus Wissen, Rückzug und Selbstzweifel

Wenn du dich oft für dein Nicht-Handeln verurteilst, entsteht ein typischer Kreislauf:

- Wissen: Du weißt, was du tun müsstest.

- Nicht-Handeln: Du setzt es nicht um – aus Gründen, die du oft selbst nicht klar benennen kannst.

- Selbstkritik: Du wertest dich dafür ab.

- Selbstwertverlust: Dein Vertrauen in dich selbst sinkt.

- Noch weniger Handlungsspielraum: Die Umsetzung wird mit jedem Mal schwerer.

Diese Dynamik ist nicht irrational – sie ist erlernt. Häufig stemmen die Strukturen aus dem inneren Kind: der innere Antreiber, das schlechte Gewissen, die Angst, nicht zu genügen. Wer sich selbst nur unter Druck zum Handeln bringen kann, verliert langfristig das Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit.

Typische Gedankenschleifen, die dich im Nicht-Handeln halten

Wenn Wissen nicht zu Handlung führt, entstehen oft automatische Denkspiralen. Diese kreisen um das Gefühl des Versagens – obwohl du genau weißt, was eigentlich zu tun wäre.

Die Schleife zwischen Wissen und Selbstverurteilung

Typischer Gedanke: “Ich weiß doch genau, was mir guttun würde – warum kriege ich es nicht hin?”

Dieser Satz löst eine Kette innerer Reaktionen aus:

- Du erkennst das Nicht-Handeln.

- Du wertest es ab.

- Du verknüpft es mit deiner Person: “Ich bin einfach nicht diszipliniert”.

- Daraus entsteht Scham, Frust oder Rückzug.

- Diese Emotionen senken dein Energielevel – und du tust noch weniger.

Das Wissen bleibt, aber es fühlt sich zunehmend wertlos an. Und mit jedem weiteren Tag ohne Umsetzung schrumpft das Vertrauen in dich selbst.

Du möchtest dein Vertrauen in dich selbst stärken? Dann empfehlen wir dir das YouTube-Video “5 Tipps für ein stärkeres Selbstwertgefühl” von Stefanie Stahl.

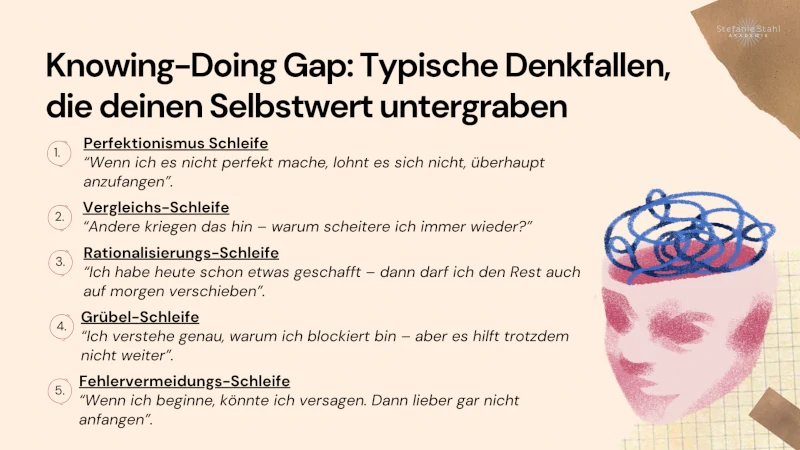

Typische Denkfallen im Überblick

Diese Denkfallen verengen deinen Handlungsspielraum:

- Deine Energie fließt ins Nachdenken statt ins Tun.

- Deine Selbstwirksamkeit sinkt: Wiederholtes Nicht-Handeln führt zu der Überzeugung: “Ich kann das eh nicht”.

- Emotionsvermeidung (z.B. Prokrastination, Ablenkung) verschafft kurzfristige Erleichterung – aber hält die Blockade langfristig auch aufrecht.

Erste Schritte aus der Denkfalle – Checkliste zur Selbstregulation (für akute Situationen)

- Stopp: Bemerke die Gedankenschleife und sag innerlich “Stopp!”

- Benennen: Formuliere den Gedanken bewusst – “Ich denke gerade: Ich kriege das nicht hin”.

- Mitgefühl: Füge einen wohlwollenden Satz an – “Das ist gerade schwer und das darf so sein”.

- Micro-Action: Starte eine Mini-Aufgabe – z.B. 5 Minuten schreiben, lesen oder aufräumen.

- Reflektion: Halte nach der Micro-Action fest – Was war möglich? Welchen kleinen Erfolg kannst du anerkennen?

Wie negative Glaubenssätze die Knowing-Doing Gap aufrecht erhalten

Negative Glaubenssätze wie “Ich bin faul”, “Ich bin nicht diszipliniert” oder “Ich kriege das nie hin” wirken wie eine unsichtbare Sperre. Noch bevor du ins Handeln kommst, haben sie dir bereits signalisiert: Lass es lieber gleich.

Solche Glaubenssätze sind keine Tatsachen – sondern alte, unbewusste Prägungen. Sie stammen oft aus Erfahrungen, in denen du dich nicht sicher, gesehen oder ermutigt gefühlt hast. Und genau diese inneren Überzeugungen verstärken die Knowing-Doing Gap: Du weißt, was du tun müsstest – aber dein Selbstbild erlaubt dir nicht, es zu tun.

“Das Selbstwertgefühl ist das Epizentrum der Psyche. Wenn wir dort Störungen haben, wirkt sich das auf alle unsere Lebensbereiche aus”.

– Stefanie Stahl, “Das Kind in dir muss Heimat finden”

Alte Glaubenssätze halten sich hartnäckig, wenn du mehr erfahren willst, empfehlen wir dir den Blogbeitrag “Warum alte Glaubenssätze nicht verschwinden – sondern ersetzt werden wollen” – in diesem Beitrag erhältst du auch eine Übung, die dir dabei hilft, deine Glaubenssätze zu identifizieren und zu verändern.

Der innere Kritiker als Blockade

Der Gedanke “Ich bin nicht gut genug” führt selten dazu, dass du dich anstrengst – sondern eher dazu, dass du es gar nicht erst versuchst. Dein innerer Kritiker sagt dir dann: “Was du weißt, reicht eh nicht. Du wirst sowieso wieder scheitern”.

Diese Denkweise blockiert nicht nur das Handeln, sondern zersetzt dein Vertrauen in dich selbst. Jeder Versuch wird zur Bedrohung, jeder Fehler zum Beweis für dein angebliches Versagen. Und so bleibt das Wissen ungenutzt und dein Selbstwert schrumpft weiter.

Die selbsterfüllende Prophezeiung

Wer sich für undiszipliniert hält, wird sich bei jedem gescheiterten Anlauf in seiner Annahme bestätigt fühlen. Der Glaubenssatz “Ich kann das einfach nicht” erzeugt genau das Verhalten, das er vermeintlich nur beschreibt. So entsteht ein Kreislauf aus Erwartung, Rückzug und Selbstabwertung.

Die Knowing-Doing Gap wird dadurch nicht nur zur Handlungslücke, sondern zu einem begleitenden Selbstwertproblem. Was fehlt, ist nicht die Fähigkeit, sondern die Erlaubnis anders über sich selbst zu denken.

Warum fühlt sich Aufschieben wie Versagen an?

Was als harmloses Aufschieben beginnt, wird für viele Menschen zu einer Quelle tiefer Selbstverurteilung. Erst wir die Aufgabe vertagt – dann kommt der Gedanke: “Ich kriege es einfach nicht hin”. Mit jeder nicht genutzten Erkenntnis wächst die Distanz zwischen dem, was du weißt, und dem, was du tust.

“Wer seine Schwächen nicht annehmen kann, wird sich für sie schämen”.

– Stefanie Stahl, “Das Kind in dir muss Heimat finden”

Genau hier beginnt der psychologische Mechanismus innerhalb der Verknüpfung der Knowing-Doing Gap mit deinem Selbstwert, der aus Inaktivität Scham entstehen lässt. Denn irgendwann ist nicht mehr nur die Aufgaben “offen” – sondern du fühlst dich unzulänglich.

Die Spirale aus Aufschieben, Selbstkritik und Rückzug

Aufschieben ist selten ein Ausdruck von Faulheit. Viel häufiger steckt dahinter: Angst zu scheitern, Perfektionsdruck, Unsicherheit oder einfach das Gefühl, emotional überfordert zu sein.

Doch statt Mitgefühl kommt oft Selbstkritik: “Ich weiß doch, wie es geht – warum mache ich es nicht?” Diese Gedanken erzeugen Scham. Und die Scham hält dich in der Knowing-Doing Gap gefangen – die Scham isoliert, lähmt und reduziert dein Vertrauen in dich selbst.

Das ernüchternde Ergebnis: Noch weniger Handlungsfähigkeit – noch mehr Scham.

Warum dein Selbstwert entscheidet, wie du mit Scham umgehst

Menschen mit stabilem Selbstwert erleben Scham als etwas, das kommt und wieder geht. Sie wissen: Ein Fehler macht mich nicht zu einem Fehler. Wer aber von sich selbst glaubt, nicht gut genug zu sein, wird Scham als Bestätigung dieses Selbstbildes empfinden.

So entsteht eben dieser Kreislauf: Du handelst nicht → Du fühlst dich schlecht → Du kritisierst dich → Du handelst noch weniger.

Und plötzlich steht nicht mehr die Veränderung im Fokus, sondern die Frage: “Was stimmt eigentlich nicht mit mir?”

Raus aus der Knowing-Doing Gap: Erste Schritte ins Mitgefühl

Viele Menschen glauben, Selbstkritik sei notwendig, um sich zu verbessern. Doch das Gegenteil ist oft der Fall: Wer sich selbst herabsetzt, verliert nicht nur Motivation, sondern auch Zugang zu seiner Handlungsfähigkeit.

Selbstverurteilung hält dich in der Knowing-Doing Gap fest. Denn sie verstärkt das Gefühl, “nicht gut genug” zu sein – und genau dieses Gefühl blockiert dann den nächsten Schritt. Was du brauchst, ist kein strenger Plan, sondern ein sicherer innerer Boden. Und den kannst du durch Selbstmitgefühl schaffen.

Mini-Übung: Selbstmitgefühl in drei Schritten

Diese kurze Übung hilft dir, aus der Spirale von Aufschieben, Selbstverurteilung und Scham auszusteigen – und dir selbst wieder freundlich zu begegnen.

Schritt 1: Bewusstsein schaffen

Erkenne den Moment der Selbstkritik. Sag dir innerlich:

“Ich merke, ich verurteile mich gerade dafür, dass ich nicht angefangen habe”.

Allein das Benennen schafft Abstand zur automatischen Reaktion.

Schritt 2: Freundlich mit dir sprechen

Stell dir vor, ein guter Freund oder eine gute Freundin wäre an deiner Seite.

Was würdest du ihm oder ihr sagen? Vielleicht:

“Es ist okay, dass es gerade schwer ist. Du darfst langsam gehen. Du darfst Fehler machen”.

Sprich diese Sätze innerlich und höre wirklich hin.

Schritt 3: Atmen und annehmen

Lege eine Hand auf dein Herz. Atme ruhig ein und aus.

Erlaube dir, da zu sein – mit allem, was gerade ist.

Nicht, um sofort zu handeln. Sondern um wieder in Beziehung mit dir zu kommen.

Diese kleine Übung unterbricht den inneren Kritiker – nicht mit Argumenten, sondern mit Verbindung. Und sie erinnert dich daran: Du bist nicht deine Handlungslosigkeit. Du bist jemand, der gerade Halt braucht.

Wir haben auch einen Beitrag zum Thema Selbstmitgefühl für dich. Wenn du tiefer einsteigen willst, empfehlen wir dir, hier weiter zu lesen: “Selbstmitgefühl: Warum es wichtig ist und wie man es entwickelt”.

Drei Übungen zur Selbstwertstärkung bei Umsetzungslücken

Wenn du feststeckst, liegt das nicht an Faulheit, sondern oft an einem unsicheren Selbstbild. Diese drei kleinen Übungen helfen dir, positive Selbstverbindung zu stärken und die ersten Schritte aus der Umsetzungslücke zu gehen.

Diese Übungen sind kleine Einladungen, dich selbst wieder als jemand zu sehen, der nicht funktionieren muss, um wertvoll zu sein. Genau diese Haltung macht Veränderung erst möglich.

1. Die Bohnen-Übung – Erfolge sichtbar machen

Stecke dir morgens eine handvoll kleiner Gegenstände (z.B. Bohnen, Büroklammern) in eine Hosentasche.

Jedes Mal, wenn dir etwas gelingt – ein klares Nein, ein kleines Aufräumen, ein freundlicher Gedanke – wandert eine Bohne in die andere Tasche.

Abends zählst du nach: Was hast du dir heute selbst ermöglicht?

Diese Übung macht Fortschritt greifbar – gerade dann, wenn dein innerer Kritiker ihn übersehen würde.

Wenn du merkst, dass Abgrenzung für dich ein Thema ist, obwohl du eigentlich schon weißt, wie “Nein”-sagen geht, dann lies jetzt Bettinas Gastbeitrag auf dem Blog der Stefanie Stahl Akademie: “Knowing-Doing Gap – So grenzt du dich besser ab (Gastbeitrag: ZurechtPsychologie)”.

2. Wohlwollender Blick – Mit dir sprechen wie mit einem Freund

Denke an eine Person, die du wertschätzt. Was magst du an ihr? Was macht sie für dich liebenswert?

Dann richte diese Fragen an dich und beobachte, was in dir passiert.

Diese Perspektivverschiebung hilft, dich selbst mit mehr Milde zu betrachten – und deine Selbstabwertung zu entkräften.

3. “Einfach-so-wertvoll”-Strategie – Selbstwert unabhängig von Leistung

Male zwei Kreise:

- In den äußeren schreibst du Dinge, auf die du stolz bist.

- In den inneren: Eigenschaften, die dich ohne jede Leistung wertvoll machen.

So lernst du, deinen Selbstwert nicht nur aus dem Tun zu beziehen – sondern aus deinem Sein.

Fazit – Knowing-Doing Gap und Selbstwert

Die Knowing-Doing Gap ist mehr als eine Umsetzungslücke – sie ist eine stille, aber tiefgreifende Belastung für das Selbstwertgefühl. Denn mit jeder nicht umgesetzten Erkenntnis wächst nicht nur der Frust, sondern oft auch das Gefühl: “Ich bin nicht gut genug”.

Negative Glaubenssätze, übersteigerte Selbstkritik und die Angst zu versagen wirken wie psychologische Bremsklötze. Sie sabotieren nicht nur dein Handeln, sondern untergraben dein Vertrauen in dich selbst. Was als harmloses Aufschieben beginnt, endet schnell in einem Kreislauf aus Scham, Rückzug und Resignation.

Doch es gibt einen Ausweg. Der erste Schritt ist kein großer Umbruch, sondern ein Perspektivwechsel: Raus aus der Selbstverurteilung, hin zu mehr Selbstmitgefühl. Denn echte Veränderung beginnt nicht mit Härte, sondern mit dem Mut, dich selbst freundlich zu begleiten – gerade dann, wenn du ins Straucheln gerätst.

Lies jetzt auf dem Blog der Stefanie Stahl Akademie weiter: “Knowing-Doing Gap – So grenzt du dich besser ab (Gastbeitrag: ZurechtPsychologie)”.

Über uns: Die Stefanie Stahl Akademie

Die Stefanie Stahl Akademie ist ein digitaler Lernraum für persönliche Entwicklung, innere Klarheit und psychologische Selbstwirksamkeit. in unseren Online-Kursen verbindest du fundiertes psychologisches Wissen mit praxisnahen Übungen – Schritt für Schritt, in deinem Tempo.

Jeder Kurs wurde von Stefanie Stahl konzipiert und baut auf bewährten Methoden aus ihrer therapeutischen Arbeit auf: Selbstwert, Bindung, Beziehungskomptenz, Stressbewältigung, emotionale Selbstregulation – alls greifbar, verständlich und umsetzbar.

Unsere Kurse richten sich an Menschen, die nicht einfach “mehr wissen”, sondern tiefer verstehen wollen. Und an alle, die spüren: Veränderung beginnt nicht im Kopf, sondern dort, wo alte Muster sichtbar und neue Wege begehbar werden.

→ Zum Newsletter der Stefanie Stahl Akademie

FAQ

Was hat mein Selbstwert mit der Knowing-Doing Gap zu tun?

Die Lücke zwischen Wissen und Handeln wird oft fälschlich als Disziplinproblem gesehen – tatsächlich untergräbt sie aber dein Selbstwertgefühl. Denn wenn du wiederholt nicht umsetzt, was du eigentlich weißt, entsteht innere Abwertung. Mit jedem Aufschieben wächst nicht nur die Lücke – sondern auch dein Zweifel an dir selbst.

Warum verurteile ich mich so stark, obwohl ich doch weiß, was zu tun wäre?

Weil Wissen ohne Handlung oft Scham auslöst – besonders wenn dein Selbstwert ohnehin wackelt. Die Stimme in dir wird dann schnell zum inneren Kritiker: “Du kriegst das eh nicht hin”. Diese Scham blockiert weiteres Handeln und verstärkt die Spirale aus Rückzug und Selbstzweifel.

Welche Gedanken halten mich am stärksten in der Umsetzungslücke fest?

Typische Denkfallen sind: “Ich bin einfach zu faul”, “Andere schaffen das – nur ich nicht” oder “Ich muss erst alles perfekt verstehen, bevor ich anfangen kann”. Solche Schleifen halten dich im Grübeln – und verhindern konkrete Schritte.

Wie kann ich den Teufelskreis aus Selbstwertverlust und Knowing-Doing Gap durchbrechen?

Ein erster Schritt ist Selbstmitgefühl. Statt dich zu verurteilen, kannst du lernen, dir selbst wohlwollend zu begegnen: Gefühle anerkennen, Druck rausnehmen und mit kleinen Handlungen wieder Vertrauen in dich selbst aufbauen. Mini-Übungen wie die Bohnen-Tasche oder 5-Minuten-Aktionen helfen dabei.

Muss ich erst meinen Selbstwert heilen, bevor ich ins Tun kommen kann?

Nein. Selbstwert und Handlungsfähigkeit stärken sich gegenseitig. Du kannst beides gleichzeitig anstoßen – indem du mit kleinen, machbaren Schritten beginnst und dir gleichzeitig erlaubst, dich freundlich zu begleiten, selbst wenn nicht alles sofort gelingt.